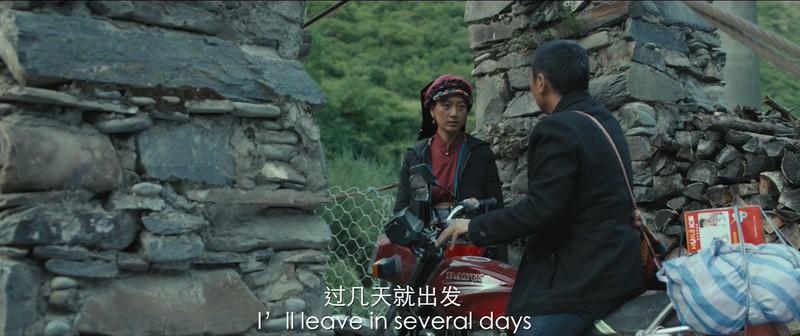

一日梦中惊醒,俄玛在重病之际,执意踏上前往拉萨的漫长之旅。现任丈夫和儿子相继追随加入陪伴,这个家庭也在艰辛旅程中逐渐消除隔阂,达成和解。在途中,俄玛向丈夫道出深扰她多年的秘密;病逝后,俄玛未达成的夙愿,又终将如何?

第21届上海国际电影节金爵奖 最佳影片(提名)松太加

第21届上海国际电影节金爵奖 评委会大奖松太加

第21届上海国际电影节金爵奖 最佳编剧扎西达娃 / 松太加

《阿拉姜色》下载观后评论:

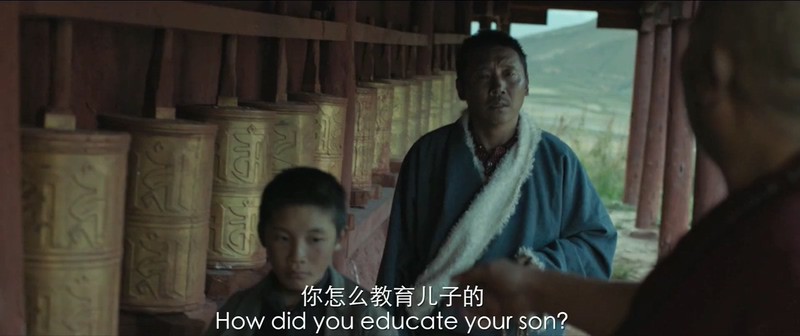

和去年很热的冈仁波齐不同,冈仁波齐讲的更多是在于朝圣之路本身,而这里磕长头只是穿起故事的路,关注点在于路上发生的故事。影片给了很多思考的空间,特别是对于重组家庭的亲情,父亲对这个熊孩子,起初可能只是出于关心照顾,到后来带上他一起实现妻子的夙愿,而孩子对父亲一开始是不认同的,在一路的陪伴后他也渐渐开始和父亲表达自己的想法。这条路上每个人都在成长,尽管到最后小男孩可能仍然是学校里的问题少年,父亲对妻子的前夫也不会有所谓的宽容,但是两个人能够进行对话,这本身就是朝圣路上的改变。最后要吐槽一句,母亲明知道自己重病,还要隐瞒病情去朝圣,我不觉得这是“虔诚”,村里卫生所的医生诊断后一声叹息,路边好心人停车搭救,“牺牲”自己却给家人甚至外人带来更大的困扰,这个做法我不认同

影片故事情节拍摄得中规中矩,要冲突有冲突,要温情有温情,最打动我的是藏民的淳朴,一路上总有好心人相助,我相信这是真实存在的。但是,这部电影的三观我只能理解不能认同。妻子确诊不治之症为何不积极就医?就因为浑身插管很可怕?不知为何看到这里我很愤怒。如果说临终之前看淡生死前往朝圣尚可理解,可为什么要把这一遗愿强加给别人?作为一个信徒或许这对夫妻是合格的,可作为父母呢?我一直在想,这一朝圣就大半年,孩子不用上学的吗?因为在学校里打架就可以随便休学一年吗?通过所谓的朝圣之旅实现对体能和意志的磨练,在现代社会真的是有意义的吗?对宗教的虔诚信仰难道一定要通过这种极端的方式呈现出来吗?

这部电影导演要表达的东西太多了,用一种娓娓道来的简单记叙的手法表达着藏族人的生活。一个普通的藏族女性,在生命的最后用自己方式信守对前夫的承诺,并坚持了自己的信仰,用自己的生命让两个没有血缘的‘父子’走到了一起,当然男人也很善良,尽管自己也会妒忌,可最后仍然用自己大山一样的爱坚守了自己对妻子的承诺。整个片子让人从头感悟到最后一刻,藏族人的亲情、爱情、淳朴、善良、信念、承诺、坚持、责任,都体现出来了,并且最后传承了下来,用自己的行动影响着下一代。是一部需要慢慢品味的电影,它不像冈人波齐那样被信仰震撼人心,它更加生活化,更真实化,更深入人心,是一部非常不错的电影。

刚开始的话以为只是普通朝圣题材的片子,因为近些年这个类型的片子我看地够多了,所以不以为然。但是让我没想到的是,导演淡化了朝圣的神圣性,反而把镜头聚焦在普世性的家庭关系上,因一次朝圣之旅互相原谅互相和解的故事,这就比《冈仁波齐》更像是一部关于普普通通藏族人的电影了。妻子对亡夫的眷恋,孩子对双亲的眷恋,丈夫对亡妻的眷恋,小驴对驴妈妈的眷恋,在所有的失去面前,经历苦难后都会有所得,得到谅解,得到原谅,也得到宽容和放下。最后男主看到照片还哭着给“儿子”理发的时候,好感瞬间拉满,果断加一星。嘉荣版《菊次郎的夏天》,拉萨版《如父如子》。

羡慕吗?这么简单没有掺杂其他的生活,去拉萨吧,近一点四川阿坝也可以,平凡的生活都是刺,普通的人也都是真。藏区的美毫无保留的被导演呈现,音乐多有一种在听陈明章的感觉,配上生死配上凄凉,毫无违和。好像一面镜子,比照在夹边沟的月亮更狠心,照的我好孤独。不知道相拥取暖的感觉究竟是如何,我连一头小毛驴都没有??不希望导演被拿来和万玛才旦相比较,不同的取向及风格都是最好的。看到片尾演职人员大多数的藏族名字,不知道为什么内心会觉得无比的庆幸。我也去过那个地方,我也曾被那个人祝福保佑,哦玛尼呗美哄,这一切才刚开始。

《阿拉姜色》实际上是一首传唱在康巴地区的藏语祝酒歌,也被译作《阿拉呛色》、《阿拉呛色儿》、《阿拉羌色》等,它承载着藏族人最美好的祝福,在影片中更在这个藏族的三口之家情感交融的关键节点重复出现。第一次是父子二人来寻前往拉萨朝圣的俄玛,三人齐聚在篝火前,男女主人公合唱起祝酒歌,互相鼓励安慰,场面温馨而动人。第二次出现是在父子两人在最终到达拉萨前,男主人公罗尔基给继子诺尔吾洗头时所唱,祝酒歌表现了罗尔基即将完成俄玛夙愿的轻松和愉悦,而更多的是体现了在这长久的旅程中,与诺尔吾从争吵到理解的情感变化。

镜头语言不罕见,自然写实风格一路颠簸,深入人心的反而是内容的丰沛与平和。这种题材的电影往往难以不落窠臼,深陷在母题刻意堆砌之泥潭里,亦或过度渲染宗教仪式感以致造成对日常的巨大出离;好在影片处理得令人舒服,两次唱起的“阿拉姜色”、似曾相识灯下赴死的飞蛾、人的情感的自然演变、等待死亡的生之历程,统统被被缘分牵引,被当做他们旅途的朋友,无言伴随心灵还乡。或许有一天,会在拉萨与这样一对父子擦肩而过:他们风尘仆仆,一路叩首而来,不要妄图揣度他们的心情,猜测他们的过去,平静和沉默便会告诉我们一切。

故事不复杂,人生的一个片段。看片的过程,总是让我思考些什么。命不久矣的女主出于什么原因做出的决定,真是另有隐情。男主的开始不解、知道女主的浅因与深因后如何想、如何做。陪伴女主的两位女子先后离开、倒在路边遇到的两位男子给予帮助,给予最多帮助的一家人,他们都是为了什么呢。女主去世前后,男主的小家子气行为,作为男人可以理解。沮丧、生气、嫉妒、谅解,自然而然。小男孩与妈妈的对立、和解,与继父的对立、和解,捡到一头小毛驴,“小驴的妈妈死了”正是对自身的理解。

《阿拉姜色》最值得去欣赏的,便是其朴实无华的藏族民众和真实动人的情感宣泄。而如何自然而不刻意地将这种朴素传递给观众,便是对于导演功力的极大考验。幸而曾执导《河》、《太阳总在左边》的松太加十分善于从细节出体现对人性的观察,以小见大,因此若把《阿拉姜色》看作一部基于藏族文化背景下的普通的家庭电影,无论是拿到新衣服不去剪吊牌的俄玛母亲,拒绝痛苦死去而踏上朝圣之路的俄玛,又或是出于遗憾而无偿帮助罗尔基夫妻的藏族老乡,点点滴滴都会成为观影过程中的意外惊喜。

我认为这部片子跟信仰关系不大 磕长头去拉萨不过是执念 跟磕长头本身没啥关系 信仰外化了内心和爱的表达 好好活着的困难程度不亚于从川西磕长头去拉萨本身 也需要莫大的毅力和勇气 容中尔甲演得真不错 是个好男人 美丽的公路片 朴实真切有力量的感情 挺不错的 藏传佛教一直传达给信众平静面对生死的理念 不挣扎不恐惧 但 如果死了 其实啥都不会再有了 有也不再是你 给3分因为我认为拍藏族的很多 磕长头不是唯一的影像语言 可以做更多的引入和尝试

后面略散,但诚意实在比冈仁波齐足。女人在看到生命尽头的时刻决定一路跪拜到拉萨,半途撒手人寡,留下儿子跟着继父继续前行。拉萨始终是个渴望而未及的地方,信仰的传递却不动声色如神助般在人物间流动。情感是需要焦点的,冈仁波齐那种不知谁在说,不知谁在对谁说的对话涣散了中心,阿拉姜色即胜在灵魂的触手可及。照片撕开,又拼好,将来再次被小心翼翼地粘在某个神圣的角落,音乐响起的时候,女人的爱男人的严便都达到了最富生命层次的程度。

信仰和夙愿在朝拜路上完成,你可以看见温暖人情,连动物与人也在荒芜中产生依赖,继而发展成希望。儿子偷偷把父母的照片从寺院红墙上撕下来粘在一起,说我舍不得他们,阿爸哽咽回答没事,剪下的头发被儿子拢在手心,彼时距西藏还有3公里,翻过那座山,就看见最终的归属。太克制细腻了,阿爸的爱是无声的,犹如气愤之下把行李掷在俄玛脚边,开车离去。犹如剪下一缕亡妻的黑发,把另一个男人和妻子的照片撕裂,却不对她做一声苛责。

点开时并不知道这是部得过奖的作品。粗粝的质感,普通长相的演员,朴素到家的对话,差点就错过了一部情感表达非常低调汹涌的作品。最不讨喜的小男孩,长得不可爱,性格怪异阴冷,倔得像头驴,但是看到那张从墙上撕下来的拼贴的父母合影,看到他听从继父要求紧紧捏住剪下来的头发……亲情割不断、舍不了,藏住了也会从某个地方流露出来。最后父子二人终于到了拉萨,实现了妈妈的愿望,他们俩的关系也和解了。