关键词:戴高乐 加布里埃尔·勒博明

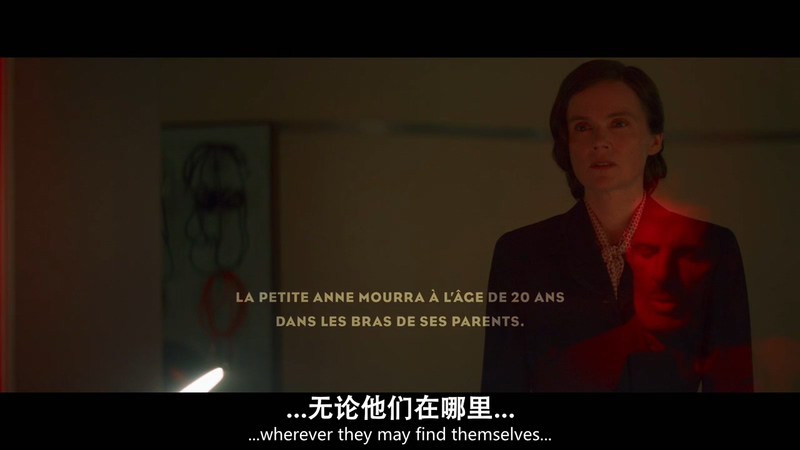

1940年6月,巴黎,戴高乐夫妇面临法国的军事和政治上的崩溃,戴高乐选择奔赴伦敦继续抗战,而他的妻子伊冯则与三个孩子一起踏上远赴埃及之路。《戴高乐》下载观后评论

1940年6月,巴黎,戴高乐夫妇面临法国的军事和政治上的崩溃,戴高乐选择奔赴伦敦继续抗战,而他的妻子伊冯则与三个孩子一起踏上远赴埃及之路。

《戴高乐》下载观后评论:

黑云压城的法兰西中颠沛流离的家人,“黎明会打败黑夜”的孤勇,残疾孩子给他的力量,戴氏著作中引用恺撒“幸运女神”和拿破仑“星宿”揭示的动力,一无所有破釜沉舟震撼丘吉尔,4分钟演说指出法国战败的根源是下次胜利的希望并呼吁联系他,这几部分最精彩。贝当,戴高乐,希特勒,呈现为历代各国都有的规律:1寡头利益集团,2民族共同体(无论君主制阶段还是共和制阶段),3异族压迫者,这是一个“不可能三角”。1经常联合3,免得2分1的蛋糕。但1也被3威胁,所以1和2也时不时搞点战略性的联合或者相互统战,共同对付3。1和3深度联合压迫2,2会被逼得众志成城,反而强化2自己的力量,1里面会一部分见风使舵站队2,3里面原本被裹挟的最初属于2的部分也会有同样反应。戴高乐饱受争议的后半生,也是被他唤醒的民族主义激进派所冲击。

一部保守的传记类电影

作为一部历史类的传记片呢,其实观众想更多的看到其中的政治博弈,但是这部电影中所加入的家庭戏,就稀释的这样的一部分,我们想关注这样的一个宏大叙事的内容。但是这并不能说这是这部电影的一个缺点,甚至在我看来他是个优点。在于他通过对于戴高乐对于家人的态度塑造了戴高乐这样的一个立体的形象。作为一部传记电影,我们不可能说在这部电影里面去抹黑戴高乐,但是我们至少能够去体现出他作为人的一面,担心家人这一面,这是一个正常人拥有情感,而不是塑造一尊神像,这是他一个比较好的点。但是也问题在这里,整个电影为了塑造的核心是戴高乐,那么戴高乐的妻子这个角色就成了完全去依靠于或者说服务于戴高乐的角色。那么我们可以说这样的电影里面,这样一个女性角色,是否有他自己的独立意志呢?

当美军攻进巴黎那一刻,当年主张投降和亲德派应该被拉到大街上示众。为了自己的利益苟合。

De Gaulle将军如果活到现在,他会不会对法国现状感到失望,现在的法国的90后和00后完全就是废掉了。

一个国家需要一个强硬的政府。强硬派就需要De Gaulle这种人。

CANAL /France2/France3/M6联合制作。

剧情/战争/历史,无评分,18岁以下未成年人不宜观看,18岁以下未成年人如需观看须满15岁最低观看年龄门槛,15岁以下青少年儿童禁止观看,满15岁、18岁以下未成年人须在成年家长陪同下观看(分级警告)!108分钟版本!

平庸的传记片,选材上和《至暗时刻》一样,都是选了主人公及其国家最关键的人生转折点。所以这部对温斯顿的刻画是不错的,没有德国人的战争,无非多了一个籍籍无名的失意且失败的政客,一个升迁不顺的将校,而不是被传颂至今世界闻名的领袖与英雄。

家庭线可以看出来导演是想反应战时法国难民的状态,但叙述的很差劲了,让戴高乐的家人们纯粹沦为旁观者,而且戏份太多有点喧宾夺主了。相应被挤压的上层线里面,贝当魏刚完全沦为工具人,唯一看得下去的可能就是展示政客本性的雷诺了。

第一次也是最后一次看远鉴的字幕,看来这组不仅想法很老中,实际制作也是一塌糊涂啊。。。

历史上存在感一般的法国人,本来没什么过高期待,两条主线还是感动了我。一条是戴高乐的不屈不挠坚持抵抗,这条线在他利用伦敦的电台向法国人发出抵抗号召时达到高潮,其演讲与丘吉尔的那篇著名演说交相辉映,让人热泪盈眶。另一条线是其家人颠沛流离,逃避战乱,最终团圆。逃难的船上,夜晚,隔着舷窗看到海面上被击中的轮船燃起熊熊大火,随后被救起的满脸黑油污的人进入船舱,随后灯火管制以躲避敌机轰炸,恐怖的气氛让人身临其境。

核时代大国之间已经承平日久,然而现在却开始进入让人不安的危险航程,虚火上升的年轻人越来越多,中国人你真的准备好了吗?

看电影名以为是讲戴高乐生平,起码会讲完戴高乐二战史或者讲到执政史,结果看电影才发现拍摄的时间跨度很短,还不如就按照事件取个名字或者戴高乐后面加个冒号标识表达明确点,另外整部电影爱情和家庭讲太多了,就像结尾字幕旁白一共五句话,三句在讲家庭和爱情,战争和法国命运总共两句,整部电影平平淡淡,就讲了戴高乐去英国的原因过程和演讲,按理来说上飞机离开法国和演讲是两处电影重点,但是都转到家庭问题上划过去了,关于演讲的部分电影开头还提了一下我以为后面是个重头戏结果连个听众反馈都没给就又重墨讲爱人重逢去了

法国版的至暗时刻,戴高乐在伦敦的广播讲话类比丘吉尔在国会的演说,只是该片与《至暗时刻》整体水平上差了一个层次。本片两条主线,一条是戴高乐与投降派斗争、争取英国的支持与合作,号召法国人民坚决抗战,展现了他的信仰坚定、意志坚强和高瞻远瞩;另一条线描述了戴高乐与家人们的互动,特别是德军入侵后他的家人们颠沛流离、死亡笼罩的逃亡之路,展现了他博大的家国情怀,这也是他面对强敌坚贞不屈的信念源泉。号召抗战和家庭两条主线设置且相互交融,使故事立意清晰、突出,是本片的亮点。6.6分。

平铺直叙,剧情其实没太大问题,标准的亲情线加事业线,美术摄影都很过关,就是看得人有点困。看完算是稍微了解一下戴高乐的生平,顽强地作为抵抗派其实是一件很不容易的事情,这一点有所启发。如果让我来改这部片,我会俗套的一点加一点敌我悬殊的镜头,其实隐含的,从侧面去表达战争我是挺喜欢的,但本片一个主要的情绪张力点,就是战与不战的坚守,让观众都觉得投降算了吧,然后戴高乐再坚决战,那样感觉会好一点。还有一点,就是B站的翻译感觉有点问题,一些台词突兀,翻译错误或者是生硬直译。

电影穿插了亲情线,看得出影片想要表现出戴高乐的伟大,又要避免完全造神。影片利用家人的战时遭遇,倾向于反应当时的军民团结和平民互助。不过这部分镜头有点偏多,把戴高乐身上的一些英雄特质掩盖了,电影也更像战争爱情片了,和选的这段故事里要表达的人物特质是不太符合的。

另外个人感觉上叙事比较单薄,当时环境的压力在影片里并没有表现多少,只是简单的叙述镜头,告诉你这件事这样发生了而已。观影时候就会感觉自己提前知道他会成功,并且一切像预期中一样顺利发展。

一个值得被影视化改编的主题和人物,摘取了最关键的时期,来回溯他的功绩和其中的角色;如同丘吉尔之于《至暗时刻》,这同样是故事希望完成的回响和效果。在动荡之中家人的安危以及在家庭角色与战斗领袖之间的抉择,笔触充满温度;但这点却远远不够- - 因为它始终遵循着那些时间线以及已有的历史事实,波澜不惊地复述了所有传记留下的记载。Lambert Wilson很得体地完成了他的诠释,而非创造与突破;都在安全范围内原地踏步,也就浪费了出色的材料。

拍得比较小家子气。戴高乐的高光其实不是他和丘吉尔合作,发个演讲,在当时法兰西帝国是没几个人把他这个准将几句话当回事的。在罗斯福眼里他也不是代表法国的第一人选。他的历史地位根基是通过组织自由法国,在非洲战场打出来的,再之后纵横捭阖确立法国五常地位,解决第四共和国的各种殖民问题,成立五共走出辉煌三十年才有了今日的历史地位。总之电影要拍,也是该拍他如何组织自由法国,法国人就单纯对标至暗时刻,没有意识到自身的历史和英美有不一样的地方。

戴高乐二战时期的《至暗时刻》,但家庭的戏很多,只有法国人才把他们的英雄写得那么柔情。可以让你知道一些历史史实,做为传记片值得观看。编导演没多大亮点,但摄影光影、构图的讲究、美术、服道的高水平,值得夸赞!电影是一门综合艺术,各行各业都应该有自己专业的高技艺要求。影视作品更多地进入电视、网络等流媒体观看方式后,作品的视听艺术质量下降是个值得注意的不良趋势。这部电影在这方面,值得学习。

详情