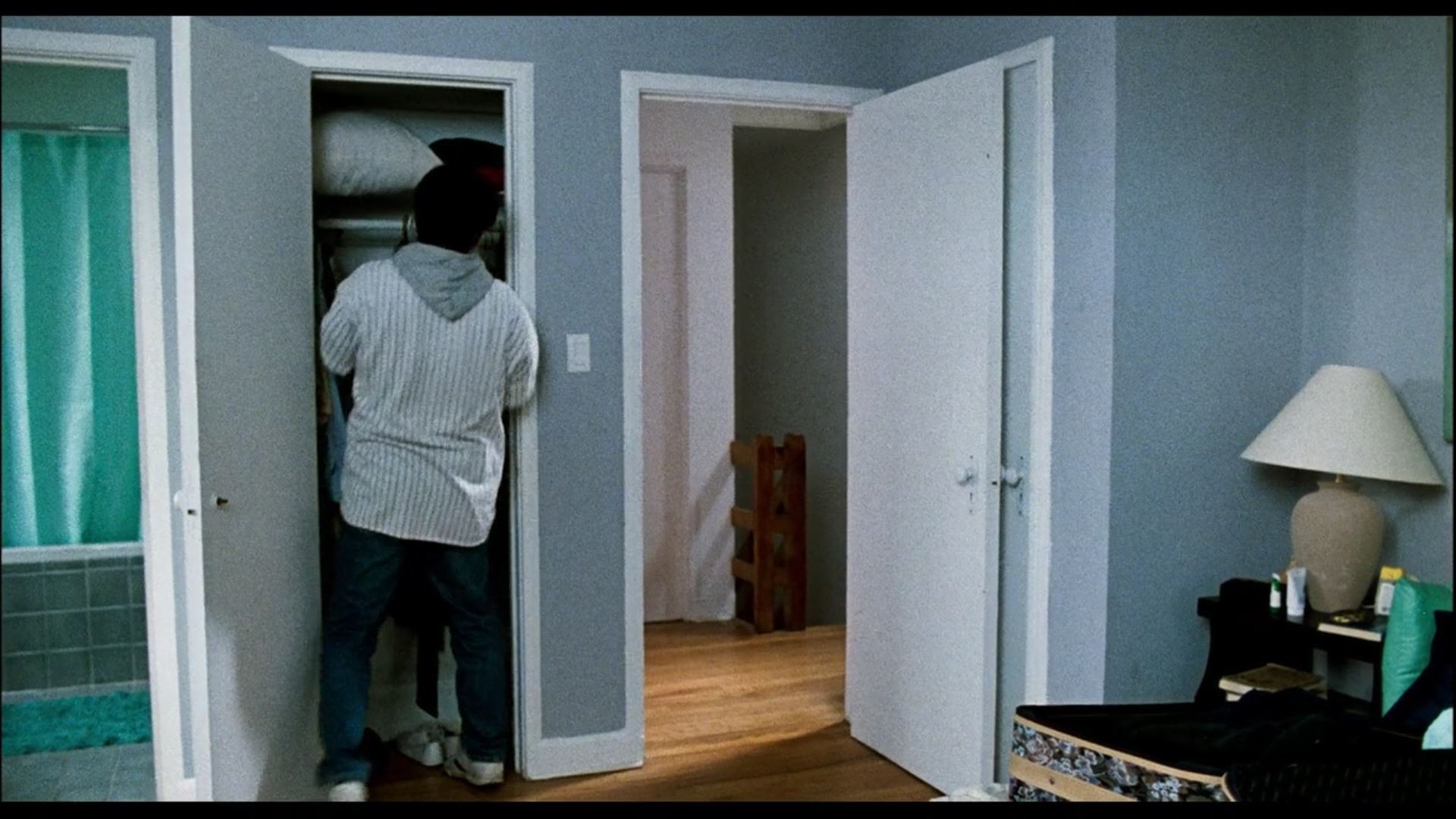

一所不大的房子里,一个穿中国衣服打太极拳的老者和一个整天打电脑的金发碧眼的美国女子很不协调的一起生活。77岁的老朱是来自北京的一位功底深厚的太极拳师,美国女子是他儿子晓生的作家妻子,老人是一个月前才来到美国的,和儿子、儿媳、孙子生活在一起。

老人平时也没什么事,看电视、练拳、练字,最多也就是到会馆教教并不怎么用心的学生打打太极拳,而同样不上班的儿媳玛莎和他难免互相干扰。老朱在教拳的时候见到了一位陈太太,一时兴起,老朱卖弄手段把一个大胖子推出十几米远,撞翻了陈太太教导包包子的摊子,两个老人相识了。第二天,陈太太搬到另外一个会馆去教了,老朱象丢了魂一样,整天在家等电话。转天准时去见陈太太,送上自己的书法,连门都没进就被儿子拉走去看生病的儿媳了。

玛莎受到干扰,怎么也写不出东西,一气之下关了老朱的电视。老朱却不声不响地来了个离家出走,害得晓生和玛莎大闹了一场。

晓生想把老朱送到老人公寓,却始终说不出口。听到老朱念叨陈太太,晓生想到一个好办法。

在两家儿女的促成下,两个家庭一起出去郊游野餐。陈太太虽然对老朱也不无好感,但还是告诉老朱是儿女们为了摆脱老人才想出这个主意。老朱当夜给儿子留字,独自再次出走,要独立生活。

老朱在一家餐馆打工洗盘子,手脚不够麻利被老板挖苦漫骂。老朱来了脾气,施展绝技,任人推拉,没有挪动半步,中国的流氓美国的警察伤了十几个也无济于事。晓生和玛莎看到电视新闻的报道,赶到警局,老朱心灰意冷只是要求一间公寓独立生活。

老朱正在一个新的地方教一群学生太极拳,陈太太来找他,她如今也另租了公寓单独出来住,两位老人感叹一番也无可奈何。陈太太出了门,站在阳光中正在发愣,老朱追出门来问道:“你下午有没有事。”陈太太略一犹豫,轻轻答道:“没有”。

老人问题,是个世界性的问题,而中国传统文化和西方现代文明的分歧却是很大的。李安选择这样一个中国老人在美国的故事,本身就包含着自然的冲突矛盾,而其中涉及的伦理、感情则是属于全人类的。

东西方文化的不同,加上年龄、语言、生活习惯的不同,使老朱根本无法和儿媳交流,也无法融入儿子的生活,老朱真的成了一个多余的人。老朱一身太极功夫足以让他自傲,但在美国他却什么也没法干,连洗盘子都干不了。这是个难以调和的矛盾,也难怪儿子要以头撞墙。所有的儿子和所有的老人都会遇到这种两难的局面,面对这种冲突,李安也只能在冬日的阳光下轻轻的长叹了。就连最后的结尾,两位老人似乎又要走在一起、互相扶持了,本该是个圆满的结局,李安都只是让陈太太轻轻答了一声“没有”,把无尽的惆怅留给了银幕前的观众。

虽然是李安的第一部长片作品,但很多场面处理手法相当老到,后期作品的诸多元素和关注的问题都有所显露。老人问题、家庭伦理、对生活的无可奈何、幽默地处理手法等等,在李安以后的作品中都会有更多的发挥。

不过,毕竟是处女作,这部《推手》还是有一些不尽如人意的地方。故事线索比较单一、人物也不够丰满立体,戏剧性发展比较局促,还没有李安后期作品的圆润舒展的作风和气派。

《推手》下载观后评论:

3.5。台湾三部曲的第一部,其实推手并不台湾。朱老是北京人,儿子也是北京出去的留学生,片中也有三部中最多的中国元素--毛泽东思想、文化运动、共产主义、太极、北京童谣、京剧...更准确的概括应是中西文化三部曲。尽管片中所展示的神神怪怪的太极功夫这两年已经被中国的前自由搏击职业选手无情地拆穿了虚伪的面纱,郎雄所饰演的中国老人依然令人喜爱,谦逊、自强、温儒、固执、厚爱...。很少在华语片中出现老年人的爱情,并且是美好的、不打扰儿女的,这让我印象深刻。片中所采用的背景配乐也是最传统中国元素的一次,最后定格在“下午啊?没..没事”的语境中让人蛮怀念起很早以前的那些很传统感情、很传统中国的日子。另外片中可以看到一点点对镜头和拍摄手法运用的青涩,仅存于处女作时的安叔,以后再也看不到了。

片是昨个看的,“推手”今天才想起来。我读《上帝与新物理学》“时间”一章想到《星际穿越》的“五维空间”,“握手”、“推书”、“上帝”,好像背后真得有神,所以想一定去看《推手》。李安的《推手》属于三部曲。推手是太极拳推手。画面跳出来我才记得已经看过了。老朱来美国,和儿媳妇闹得很不愉快,负气出走,在中国城闹了新闻 。最后大家放下了芥蒂,过上了“距离产生美”的生活。和老朱一样来美国的陈太太,也从女儿家里搬了出来,住进了中国城。老朱、Alex住校生、杰米,一家三代,在美国。东方的血浓于水,西方的尊重;东方的“一部分”,西方的民主;东方的荤素搭配和西方的通心粉、水果沙拉。文化差异之大,大家还能体面地坐在一块,大概也值得我们借鉴吧。李安的三部曲比大陆导演拍得更有中国味,白描、意犹未尽。

如果朱老不会太极拳,是不是就会被餐馆老板和他请来的一群乳臭未干的中国流氓欺侮?事实上当老板对着朱老蔑称为“不中用的老东西”,小流氓们很看不上朱老似的准备舞拳弄势时,朱老就已经感受到了欺侮。 大家聊这部电影都在聊家庭、亲情,而我被其中浓烈的老年焦虑的情绪所压迫。朱老和陈太太对儿女为自己另寻住所的行为感到难以言喻的悲伤和压抑,我想这不仅是他们对儿女的爱所导致的,更多的是他们为自己与年轻一代的渐行渐远而难过。他们不愿意,也害怕被这个日新月异的世界抛弃。

代际冲突是多数主干家庭都会面临的问题,两个有着相似文化背景、饮食习性契合的人尚且难免发生口角,何况是不同国籍、语言的人。所谓的“至亲至疏夫妻”换成隔代人也是一样。观片最大的感触是——机构养老胜过居家养老。当然,能够自食其力就更好啦,省得寿者多辱。另外,通过本片也能看出女性的处境有多么不易,发展事业、赡养老人、教育子女、维系友谊、协调夫妻关系……哪样不重要?这些杂七杂八的事项盘根错节相互牵制,时不时诱发矛盾,该如何妥善应对?放弃别人眼中的小我去成全大我还是坚守初心?选择后者又该怎样打消良心上的不安?太难了。劳工也难,忽然便想起了《撕夜》和《我很丑可是我很温柔》的歌词,在梦的旷野,我是骄傲的巨人。

昨天看完饮食男女,今天来看推手。平静的时候,最适合看李安的电影,似密密的春雨,润人心田。郎雄的表演,或者说已经不是表演了,其精髓,与摩根弗里曼如出一辙,让观影之人感到放松,踏实,亲切。浸出的气质,是经过无数岁月沉淀,几多坎坷艰难,融合锤炼而成。太年轻,不能体会其醇厚,太年老,又不能拥有起活力,真真是如人饮酒,其味难言,难表。现实的影片中,掺入了理想中的情节。比如本片,朱老爷子功夫在出神入化,但77岁是不可能展现出电影中的神奇。昨天看的饮食男女,四个人,是不太可能每次都做那么丰盛的一大桌子菜,这些显然背离了真实的生活。但这毕竟是电影,如果电影中全部都是真实生活,那我们就没必要看电影了。

这是父亲节那天跟小白熊一起看的第12部影片,李安的家庭三部曲我都陆续看完了。他是个表面上很平和的人,但他对于不同国家宗教、文化的差异和矛盾都理解得很深刻。他总是着力于中国传统文化的东西,比如太极拳、烹饪、婚宴,来展现传统与现代观念冲突下的家庭关系。影片开头短短几分钟的镜头没有任何台词,却已经把两个人物的背景环境及表述方向交代清楚了,正是这种无声,双方之间的无法沟通,让这种矛盾看起来更加无可调和。当我们面临这种冲突的时候,我们要以怎样的方式和态度去解决它,入世出世,积极消极,“自顾无长策,空知返旧林”,还是推手似的不顶不丢。能从中感受到他想表达的或许就是“和谐”,互相补充,相得益彰

李安的处女作他的作品总能把中国的文化融合到西方与现代的社会现实下,从而引发古与今的碰撞,绽放出思想的火花。推手 中的你来我往,含蓄中庸的中国式相处之道,在今天的社会以一种更腼腆而潜移默化的方式存在着,而老父亲在美国教拳受到簇拥,也代表了中国文化在不同文化语境下生生不息的活力。同时,影片的镜头很有趣,例如最后一场,老拳师在教拳时,镜头随着老拳师的手部动作缓缓移动至拳室门口,陈太太恰好进入,镜头此时虚化手部动作的前景,浮现出主体陈太太。虽然是一部题材并不太讨喜的影片,布景也略微显得拮据,但是依然瑕不掩瑜。影片的技术性和艺术性都是极具特色的。

一个屋檐下不能同时容纳炒瓢和烤箱,两代人生活在一起嫌恶只有越攒越多。电影中不光看到了中美文化上的差异,更看到了代际对人性的考验。年老真的是一件可怕的事情,父亲决意远离儿子的生活时说得那句“这样至少再见面时还会留有三分情意”,让人感到冰冷刺骨。终有一天,混乱与嫌弃盖过了含辛茹苦的养育之情,我们终究没办法像父母养育我们那样照顾父母度过晚年。看到孩子在“丈夫”与“儿子”双重角色的撕扯中,老人总是体谅儿女并做出让步的那一方。我们总是欠父母债的小孩,又在养育自己儿女的过程中慢慢偿还。

关注老年人群的样片。漂洋过海投奔子女的东方父母,传统生活习惯无处安放的格格不入。上世纪90年代初,留美华人阶层普遍问题。太极、书法、戏曲、乒乓、中餐、中医,典型中华符号的运用,文化荟萃同时稍显刻意(放在成片年代语境或许合理)。“太极推手是在演练如何闪避人们……练习自己保持平衡,同时让对方失去平衡。”片名寓意关联亲情、婚姻、社会。今天看来线索稍显分散,剧本设计存在为突出戏剧性而脱离实际部分(朱老离家择业为何不首选推手?Alex夫妻感情表现薄弱等)勉强四星。

91年的片子 不得不称赞李安的功夫 不得不说配乐有些诡异 也可能与当下主人公的心境 处境暗潮汹涌相关联 推手最感动我的就是老爷子写的那番话 共患难易,共享乐不易,世间很多事情都如此,可能发生在父子,亲情上边就越发显得悲凉了些。老朱说感受到寄人篱下的悲哀,人活着还是应该保留一份尊严,不可苟且偷生。直到最后一段高潮,在老朱失踪后儿子在监狱里找到他,儿子去向妻子解释什么是推手,那个孤独的老人在推手这件事上寻求的平衡点,其实就是自己与儿子一家的联系。很动情。

原本嘛 老朱和陈太太是郎有情妾有意的 可儿女带着私心撮合 该是多么伤父母心的一件事 二老都是有骨气的人 索性都搬出去了 最后再相遇 也实在是曼妙的缘分;老朱与儿子家里的矛盾不仅仅是中美文化冲突 在中国 同是黄种人的公婆女婿媳妇之间的矛盾 这种上一辈人和年轻人的恩怨也是剪不断理还乱的 养儿防老已经成了一种心理安慰 做儿女的成家后应该和父母如何相处 如何平衡尽孝和自己的家庭生活 社会又该对照顾老人尽到多少责任 这都是我们要思考的问题呀

李安家庭系列的第一部剧,也算是李安的处女作。以化力的太极为情节线索,勾连起家庭内不同代际、不同人际关系间中西文化的角斗,探讨了中国移民家庭如何在异地融入的过程。李安的野心在处女作中已经稍稍显露出来,让本在家庭中斡旋的父亲还来到中国街上演了一场太极秀。啊总的来说,安达导处女作的雕琢痕迹还是有些重,反而是没有着力刻画的那个写小说而不成的美国妻子,触动了我的心弦,她真不是一个能够照顾好自己的傻孩子。

剧情有点散,没有其他两部流畅。开始以为会是洋媳妇和中国公公的和解,原来还是围绕在父子上。两个老人演得太好了,老太太最后那句“没事,没事”真是太心酸了……很多剧最终都以天伦之乐或美好的夕阳恋结局,这部电影却没有给一个确定的答案,两代都只是妥协了,不了了之了,不深究了。也许这才是一个普遍的现实的结局吧。结尾的时候突然在想,追求积极老龄化,是不是本身就是一种对年轻的谄媚呢?